Ⅰ日本経済再生への道

令和7年4月1日(更新)

「日本は金持ちなのか?」と言われれば、金持ち大国です。

財政赤字を国債が1000兆円、地方債で200兆円あり国の借金と言われていますが、国債は、国の借金ではなく、日本銀行券の発行枚数のデータを積み上げたものです。以下の財務省データをご覧ください。

うち、個人金融資産2,000兆円

・対外純資産→ 500 兆円(世界 1 位)

因みにアメリカは▲ 3,000 兆円

・企業の内部留保額 600 兆円

上記の数字からも解りますが、日本の国力は強い訳ですから、税金の無駄遣いにメスを入れ、不公平な税負担をスピーディーに改善する必要が

あります。

アルゼンチンの少数与党であるミレイ大統領は、歳出削減と行政改革を進め、1年間で財政赤字を克服しました。これに先進諸国であるアメリカのトランプ大統領をはじめ各国首脳も追随すると思われます。

【1】 小さな政府・行政改革を断行すること

国会議員や地方議員の削減と同時に各省庁を統合すれば、既得権益を粛正することになり、消費税の税収額23兆円超は、社会保障の兼ね合いも

ありますが、減税可能となります。

【2】 大企業優遇税制の抜本的な見直しを推進すること

総合商社、自動車産業の海外所得に関しては、国内法人税はほぼゼロです。これは海外で法人税を支払うので「二重課税」になるため免除されます。

それに海外で税金の優遇措置の恩恵を受けているのが現状です。この観点からでも【1】の内容を含め、日本国内の法人税減収分を消費税の増税で補っているのが事実です。

【3】 日本のGDP(国内総生産)の水準を引き上げること

少子高齢化と高学歴化が進んだ原因には、いろいろ考えられます。

日本の不公平な「富の分配」がもたらした核家族化と平均寿命が高まったことです。現在職場内では、高齢化が進んで大変な事態になっています。

また、高学歴化が進み、実態経済を支える製造現場(ものづくり)で働く若者が年々減少する結果となっています。

働きたい職業は、圧倒的に事務系の仕事なのです。本来マクロ経済の大原則は、生産→分配→支出の好循環が生まれなければ経済は安定しません。

企業の供給能力を高めるには、人材現在の日本の労働市場における人材不足では、労働生産性力は高まるはずがないのです。

そのために、外国人との共生社会を創り上げ、日本が魅力ある働き場所を提供していくことが、一番重要だと思われます。

適法に入国した外国人材を企業は採用していく必要があります。

日本の治安を守るためにも不法滞在者、不法就労者を母国に送還させ、雇用の安定のためにも、優秀な外国人である技術・人文知識・国際業務による正社員の採用が急務であると言えます。

【4】 高等教育機関を統合すること

日本の大学は約800校あり、誰でも入学ができ、競争原理が働いていません。その結果、若年層での労働力は確保できていません。

昭和30年代に池田内閣が所得倍増計画を打ち出し、日本経済は、急速に発展しました。若者達(中等教育機関)の生産性労働力が原動力となり、日本経済の発展に貢献し、底辺を支えました。あくまで、高等教育機関は、研究機関であり、無理矢理に進学させるのも問題です。

【5】 解 説

① 企業の内部留保額(家計で言えば貯金)600兆円は、資本金1億円以上の同族会社に税率で20%課されるもので、この内部留保額(会計上は利益剰余金)には「内部留保額課税」はありません。その理由は、税引前当期純利益に法人税を課し、内部留保額課税を課したら「二重課税」になるからです。企業の内部留保額に対し、一律的に20%に相当する税を課せば、120兆円(=600兆円×20%)の財源を確保できます。

② 現在の消費税収入額24兆円に対して120兆円の中から十分に財源を確保することができますので、税率を10%から5%に下げることも十分可能です。またその財源を企業が「富の分配」(所得再分配)を社員の給料に回せば、社員の「やる気」、日本経済の活性化や発展にも繋がります。

また、GDPの水準を引き上げる誘因にもなります。

③ 【補足】

びっくり!出ました!

トランプ大統領は、日本の消費税を0にしろと言う発言をしました。これは関税の代替を考えているのでしょうか。

アメリカの連邦法におけるAETでは、内部留保額の20%に対して、課税が行われる設定になっています。(ただ合理的な理由により適用外のケースもあります。)

その理由は、適正な株主への配当金、ペーパーカンパニーの防止策にあると言われています。日本もアメリカも500兆円以上の内部留保額があります。日本もアメリカと同様、内部留保金課税を内外事情があるとは言え、一定率の税金を課すべきです。仮りに4%でも課せば、24兆円の税収が見込まれ、日本の消費税収額と一致します。

内部留保金課税を課さない理由は、企業への将来への投資とか、不足な経済(例えばコロナ渦)が生じた場合のためと言われますが、それでは何故、会社法上規定されている法定準備金(資本準備金、利益準備金)の合計額が、資本金の四分の一まで積立てが法制化されているのでしょうか?

また、その他の資本余剰金(資本準備金以外の資本余剰金)は、株主に配当等を当てることができる部分です。企業にはそのような、剰余金があるわけですから、株主還元、従業員持株制度(議決権なし)、自己株式の取得(自社株買)の導入なども積極的に考えるべきです。

結論的に言えば、企業はもっと社員に給料を還元させ、また、株主にも配当金を還元させると同時に、外国人材への投資を早急に実施する必要があります。

④ 〈年収300万円の壁〉

外国人の永住権取得のための最低総年収は300万円とされています。月収で言えば、25万円になりますが、手取り額は、社会保険料、所得税、住民税を差し引かれれば、ほぼ20万円になります。日本で文化的な生活を守るためには、最低限度必要だと思われます。

入管もそのような判断をしています。それも生存権(憲法25条)からくるものです。

国家には、生活保障の義務があるという意です。

〈年収103万円の壁〉

現在「103万円」の壁で各政党間の攻防が行われています。それは所得の非課税部分の金額です。その所得の算出過程は、

(現在) ①1,055円 × ②7時間 × ③20日間 × ④12か月 = 1,772,400円

①最低時給賃金 ②1日の所定労働時間 ③1か月の労働日数 ④年間月数 ⑤年間総所得

これで算出すると「178万円」ということになります。

ただこれにすると、財務省は、8兆円規模の減収になると言っています。

「何をか言わんや」という話になって、憲法25条「生存権」に抵触してしまいます。

この差の税収を埋めるために、積極財政を施して、国債の発行だけでも賄うことができます。政府・行政は、社会保障を全面に押し出して反論しているようです。

要は、増税による出世、減税による零落とは関係なく、財務官僚や政治家の「忘己利他」 (仏教の教え)、つまり、自分のことを忘れ、他の人々のために尽くせという精神に期待したいものです。

⑤ 歳出削減と行政改革の断行により、政治家や官公庁の既得権益を粛正していく必要があり、企業における人材不足のための外国人登用を

考えるべきです。

Ⅱ日本経済再生への道

はじまりました。アメリカのトランプ大統領とイーロンマスク(DOGE 政府効率化省)が小さな政府・行政改革の断行に乗り出しました。USAID(アメリカ合衆国国際開発庁)で働く1万人の大幅な人員削減です。まず、無駄な金遣いにメスを入れようとしています。一例ですが、これにより米国連邦予算を2兆ドル削減できると考えていると述べました。1960年代に始まった官僚機構を打破するには勇気がいることです。日本も官僚機構の既得権益を打破する必要があります。

一方、日本と言えば、今回の日米首脳会談で、石破首相はトランプ大統領に対米投資1兆ドルを約束いたしました。「え、ホント?」という感じです。一例として日本製鉄によるUSスチールの買収計画ではなく、投資計画にするという合意事項です。潰れそうな会社に「投資」はないと思います。買収して、USスチールの再建に貢献するのが本来の姿ではないでしょうか。それだけ新たな生産価値の創造をするアメリカの鉄鋼業界を代表するUSスチールの存続がトランプ大統領には思い入れがあるのでしょう。

今回、日経電子版に掲載された記事内容をみますと、「海外大の獲得に熱」企業の人手不足、バブル期に匹敵「金の卵」に期待という記事がありました。

【解説】この記事の裏を読み取ると、雇用が安定する技人国(技術・人文知識・国際業務)による正社員雇用がその前提にあります。技人国での入管申請は、海外での大卒資格もしくは日本の専門学校・大学・大学院を卒業した者に限られるのです。ある意味で、高度人材の獲得に力を注ぐ必要があります。高度人材の定義は難しいのですが、簡単に言えば、上記の条件をクリアし、末永く日本で働ける人材こそが、高度人材と言えるでしょう。

最後に、外国人材を有効利用し、その能力を最大限に発揮させ、新たな生産価値の創造をさせることも、AI、半導体ではなく、人(企業)なのです。中長期的な観点から外国人材に重点をおいて、企業様は努力を惜しまず、企業発展に寄与させていただくよう、お願いいたします。

衝撃ニュース

Ⅰ 人材立国への道・国富を考える

日本経済新聞抜粋

後継ぎ不在。打開へ共生「外国人1割」ともに成長

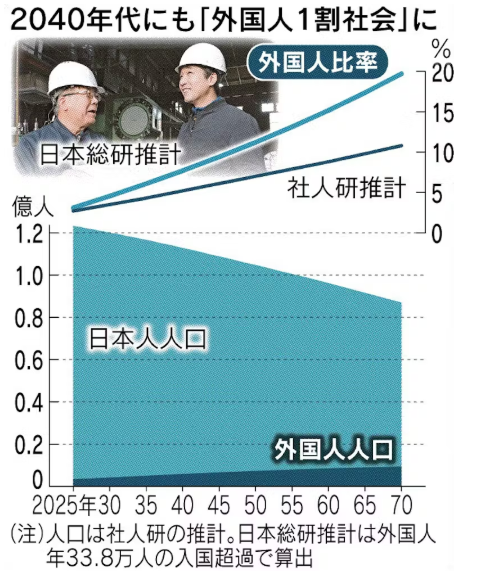

2040年代にも「外国人1割世界に」 ※日本総研推計

「外国人1割」とはどんな社会なのか。世界的に外国人は都市部に集まりやすく、東京や大阪は2~3割に達するのかもしれない。

懸念材料→日本が踏み台に

国際協力機構(JICA)は2040年に今の3倍ほどの688万人(現在240万人)の外国人労働者が必要と見込む。日本で技能を身につけた後、賃金の高い国への外国人材海外流出。つまり、1人あたり国内総生産(GDP)が高い方の国に集まりやすい傾向が出てくる。

Ⅱ 造船大手「今治造船」で技能実習の認定取り消し、過去最多の2千件

朝日新聞抜粋

技能実習生を受け入れるには、実習生ごとに実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必用がある。技能実習法に基づいて、事業者の実習計画が取り消された件数は18年度以降で計9346件ある。19年に「三菱自動車」や「パナソニック」が認定の取り消しを受けている。「今治造船」が労働安全衛生法違反また、クレーンの定期自主検査(荷重試験)を行っていなかったことについての処分だという。同社は25日から5年間、技能実習生の受け入れができなくなる。技能実習制度に代わって、2027年までに始まる育成就労制度の労働者も受け入れられない。

このような問題が発生するに至る要因は、技能実習生を企業に送り出す監理団体組合や特定技能で企業に紹介する登録支援機関が、企業や外国人人材への不十分な管理・支援体制が浮き彫りにされた結果です。つまり、企業にとっても、教育指導の徹底的な支援には時間的制約もあり、また送出機関も無責任な管理がなされているのが現状です。

Ⅲ 悪質な人材派遣事業の実態

現在の技術・人文知識・国際業務からの派遣先企業への就職は可能です。そこに落とし穴があります。最近の傾向として、母国の大学を卒業した外国籍の方に対し、派遣会社が「日本語能力がなくても日本で就職できるよ」というキャッチフレーズで、外国人に甘い言葉をかけ、入管申請して派遣会社で許可が出ているケース(海外認定)があります。 しかし結果的に、就職できないだけでなく、紹介もしてもらえない実態があります。さらに多額な金銭(100万円以上)を外国人に要求しています。→法的には違法。日本で働く場合、ある程度の会話能力がないと就職は厳しいです。また、社員の地位は派遣先企業の社員ではなく、派遣元企業の社員です。これですと、雇用は安定せず、外国人が不利な立場に追いやられます。また、社会保険も加入させていない派遣会社もあります。ここにメスを入れないと、弱者救済の道は遠のきます。

Ⅳ 非正規社員が消費税の影響を受け増加傾向

消費税の算定基礎は、課税売上マイナス課税仕入れに10%を掛けて決まります。非正規社員の給料(派遣社員やアルバイトなど)は、外注費用として、課税仕入に組み込まれ、企業とっては、消費税節約の原動力となる、いわゆる節税対策になります。正規社員の給料は人件費ですので、課税仕入の範疇にはなりません。この事からも、非正規社員を増やした方が社会保険料や消費税対策になります。ただ、ここで問題になるのは、雇用の安が望めないばかりか、非正規社員の早期退職、企業に対する帰属意識の希薄化が進み、思う様が労働生産性力は見込めません。やはり、正規社員雇用を増やすことが、中長期的にGDPの引き上げに貢献すると思われます。

Ⅴ 世界の国々が驚く日本の財務省の実態

国の予算は、国民の税収(歳入)をどのように使われるか(歳出)を内閣府が決め、財務省にその運用を任せます。最終的には会計検査院がチェック機能を果たします。そして国会で、予算審議が行われ承認されます。通常は一般会計予算・特別会計予算・政府関係機関等会計予算に分かれます。一般会計とは国や地方公共団体の基本的な収入と支出管理する会計で、特別会計とは特定の目的や事業に関する収入と支出を管理する会計です。 特別会計歳出総額は400兆円と超えるに対し、一般会計の4倍に上ります。詳細は省きますが、その会計計算は単式簿記で行われているのが現状で、世界で日本だけ複式簿記を取り入れていません。ここに問題があり闇の部分です。使途不明金を発生させる温床にもなりかねません。一例で言えば、天下り先への資金提供にもなっています。財務省は国民のため、公共の福祉のため、健全な会計制度を導入すべきだと思います。 最後にGDP引き上げのため外国人雇用のための予算を最大限に確保することが、日本を救う道しるべとなるでしょう。

Ⅵ 税金が取られる理由

① インフレ抑制

② 格差是正

③ 関税

④ 自動車重量税とガソリン暫定税率

【解説】

① 国家予算は簡単に言えば、1年間の色々な事業運営に税収で賄われるため、徴収されるのです。もし国が新しい事業展開のために補正予算を組み込んだ場合、増税「やむなし」という考え方が財務省、税務調査会の考え方です。その理由は、造幣局でお札をどんどん印刷したら、貨幣価値が下がり、インフレを起こしかねないからです。そこで、積極財政のもと国債を発行し、世の中にお金が循環するようにすれば良い訳です。 国債の発行は、国の借金のように言われていますが、日本の対外的な借金はほぼゼロなのです。つまり、国債の発行は国の借金ではなく、日本銀行券の発行枚数のデータを積み上げたものです。どのようにでもコントロールができると思います。

② 公正公平な税負担を国民に課していますが、例えば所得税は、累進課税になっていて「お金持ち」には重い税を課していますが、低所得者層には課していません。これは日本国民の格差是正のために行われているものです。

③ 関税は自国の産業を守るために課しています。例えばアメリカでは、自動車の輸入に対し、25%の関税を課そうとしています。そうでないと、自国の車が売れないからです。たしかに日本の車は性能もいいし、壊れにくいです。そこで懸念されるのは、アメリカの車が高くなっていき、インフレを起こしかねない状態が想定されます。この打開策としては、アメリカの車の良さをCM等を通じて宣伝していく必要があり、日本はドイツの車を好んで乗っている傾向があります。それは、メッセージアピールが強いからです。(安倍オバマ会談での出来事)

④ 健康増進のために有害なものに対し、高い税を納めさせるという考え方のもとに、嗜好品、例えばタバコに重い税を課しています(50%は税金)。

また、ガソリン暫定税率は、道路の補修等の理由で、道路財源の不足を理由にして、さらに上乗せされた臨時の税金です。そして、自動車重量税「道路を作る」という項目で自動車オーナーに建設財源の一部を負担させるものです。(故田中角栄首相から始まったもの)まるで「二重課税」にもみえます。要は財政学の基本原則である公平公正の理念、簡素化をモットーに税体制の根本的な見直しを図るべきです。

最後に ― 所見

特定技能制度も技能実習生からの昇格組みが数多く占めている現状では、新たな人材確保は望めません。育成就労制度も最長3年間の労働期間では雇用も安定しませんし、GDPの成長も非常に厳しいです。したがって、2023年2月29日に発令された出入国在留管理庁発表(最近の雇用情勢参照)だけでなく、新たな、技術・人文知識・国際業務の枠組による外国人人材への法整備が求められます。